ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ ТРЕБУЕТ ОБЪЕДИНЕННЫХ УСИЛИЙ

« Назад 06.05.2025 09:38

06.05.2025 09:38Скачать журнальную версию статьи

Виктор Викторович Лещенко — генеральный директор ООО «Научно-технический центр «Нефтегаздиагностика», председатель Правления Научно-промышленного союза «РИСКОМ», Заместитель председателя Межведомственного экспертного совета по безопасности морских подводных трубопроводов и объектов.

Полномасштабное освоение Арктического региона и прежде всего добыча там полезных ископаемых — беспрецедентная по сложности и требуемым ресурсам задача. При этом очевидно, что не смотря на успехи «сланцевых технологий», протесты «зеленых» или кого бы то ни было, рано или поздно крупномасштабная добыча полезных ископаемых в арктическом регионе, в том числе, на шельфе неизбежна. И либо Россия будет это делать сама — осознанно и планомерно, с приоритетом на интересы государства, либо это сделают за нас и без нас другие!

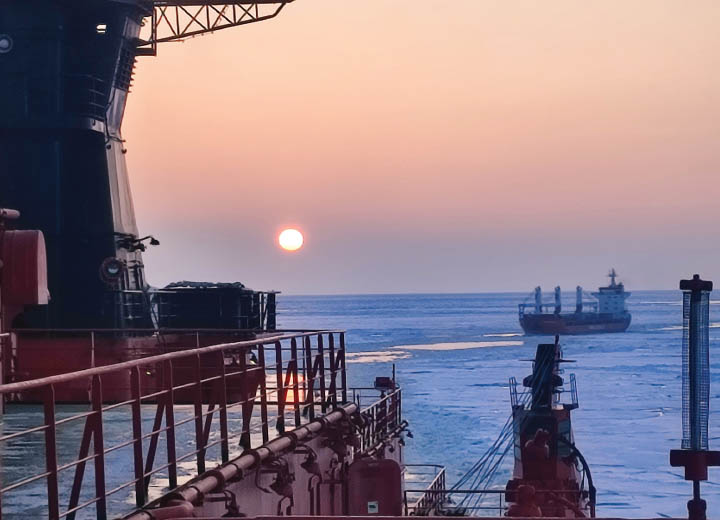

Надо сказать, что условия Российской Арктики уникальны. Ни у одной страны нет таких экстремальных условий: беспрецедентная протяжённость береговой линии и площадь арктических территорий, экстремальные природно-климатические условия, критические температуры до -60С, сложнейшая ледовая обстановка — ледовые поля по 1,5-3м, солёные туманы, большие глубины, сейсмическая активность. Крайне ранимая природа, где авария даже несоизмеримо менее тяжелая, чем в Мексиканском заливе, приведёт к катастрофическим последствиям. И при этом, доказанное наличие крупнейших месторождений углеводородов.

А вот проработанной долгосрочной стратегии освоения Арктики, решающей проблему комплексно, на сегодня похоже нет.

Сейчас ситуация с освоением арктического региона России напоминает «точечную застройку» в мегаполисе, множество разрозненных проектов слабо согласующихся между собой. Несмотря на то, что доли каждой из компаний принадлежат Российской Федерации, каждая из них преследует, прежде всего, собственные корпоративные интересы и это, с одной стороны, нормально. Основная цель компаний — повышение капитализации и извлечение прибыли, с которой уплачиваются налоги и пополняется бюджет. «Газпром» строит свои объекты, «Лукойл», «Роснефть», «Сахалинская энергия» – свои. В компаниях разрабатываются свои корпоративные стандарты, каждая формирует свои собственные запросы науке и промышленности на новые материалы, технику и технологии. При этом запросы даже самой крупной компании не могут сформировать по настоящему масштабный заказ, обеспечивающий покрытие порой долгосрочных и крайне дорогостоящих НИОКР, достаточный для создания прорывных технологий.

Повторюсь, полномасштабное освоение Арктики, освоение глубоководных пространств Мирового океана — задача сравнимая и возможно превосходящая по сложности освоение космоса или обуздание термоядерного синтеза. Как и в случае с освоением космоса необходимо создание целых отраслей промышленности! Освоить арктический Север исключительно вахтовым методом не получится. Нужна сеть современных городов, которые станут кадровыми, технологическими и сервисными центрами освоения арктических территорий. Необходимы ледостойкие буровые суда и платформы, газотурбинные установки большой мощности, способные длительно работать в условиях соленых туманов, подводно-добычные комплексы (ПДК) и подводная инфраструктура — манифольды, трубопроводы, шлангокабели, подводный КИП и блоки управления, телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты (ТНПА и АНПА), резидентные роботизированные комплексы, способные самостоятельно обслуживать подводную инфраструктуру подо льдом. При всем этом, требования к морскому арктическому оборудованию на порядок жестче, чем к наземному: компактное, сверхнадежное, хладостойкое, способное работать в сложной ледовой обстановке, необслуживаемое или только с дистанционным обслуживанием, с длительными сроками автономной эксплуатации. А еще необходима полноценная ледокольная группировка, полномасштабное восстановление редкоземельной промышленности — требуются новые сплавы — холодостойкие, трещиностойкие, жаропрочные. Многие технологии еще только предстоит наработать, например, пока не понятно, как гарантированно противостоять ледовым стамухам, которые при движении пропарывают морское дно на многие метры, как упрятать трубопроводы, как их ремонтировать, как ликвидировать возможные аварийные разливы нефти и утилизировать нефтешлам подо льдом? Ведь если мы беремся за столь сложную задачу, то мы обязаны иметь все технологии обеспечения безопасности на все случаи.

Тем не менее, за освоение арктического шельфа стоило бы взяться хотя бы только ради того, чтобы стимулировать развитие высокотехнологичного машиностроения. Ведь Арктика помимо огромной ресурсной базы, это одновременно и зона рождения «Технологий будущего» и бездонный рынок спроса и потребления высоких технологий на 50-100 лет минимум!!!

Человечество осознанно вкладывает колоссальные средства в такие сверхзатратные проекты как «космос», «термояд», радиотелескопы или коллайдеры — потому что они формируют будущее. Освоение Арктики — точно такой же проект для будущих поколений, только помимо технологий, Арктика уже сейчас дает коммерческую отдачу непосредственно через добываемую нефть и газ. Работы на шельфе Арктики являются локомотивом для всех отраслей экономики, подобно космическим достижениям.

Именно поэтому многие развитые страны так активно и настойчиво интересуются проектами в Арктике. Возможность заработать — это отнюдь не главный стимул для них. Главное — на выходе обязательно возникнут уникальные технологии и принципиально новые продукты, которые будут востребованы во всех отраслях.

Сейчас уже идет полномасштабная война за рынок «арктической» морской техники. Ведущие зарубежные машиностроители всеми правдами и неправдами стараются попасть в Арктическую зону.

Исторически сложилось, что в нашей стране добыча углеводородов была сосредоточена на материковой части и до поры необходимости развивать шельфовые проекты не было, в отличие от «запада», где морские нефтегазовые технологии осваиваются уже очень давно и объективно имеются серьёзные успехи.

Ещё не так давно преобладало мнение, что иностранные компании нам обязательно помогут, поделятся наработками и технологиями, а также всем необходимым, стоит только предложить им хорошие условия. Однако усиление глобальной конкуренции, введение всё новых и новых санкций, расставило всё по местам.

Очевидно, что ориентация только на иностранные технологии, даже если они станут более доступными и дешевыми, крайне опасный путь. Это не только утрата шансов на освоение новых технологий, но привязка к импортным комплектующим и навязывание иностранных стандартов, а мы увидели, как эти компании могут быстро по команде сворачивать свою деятельность и запрещать технологии на территории России. Более того, никто не продаст прорывной продукт. Мы получим вчерашний, а то и позавчерашний день — то, что создано 10/15/20 лет назад, обрекая себя на гарантированное отставание.

В сегодняшней ситуации нам необходимо развивать свои компетенции, разрабатывать свои стандарты, ГОСТы, развивать собственные технологические мощности и производство.

Создание Арктического Кластера — Российского технологического центра разработки арктических и глубоководных технологий.

Если оценить задачу с точки зрения интересов государства и просто здравого смысла, то решение видится в формировании в России единых запросов от разных потребителей на новую технику и технологии, обеспечивающих достаточные объёмы, серийность и следовательно приемлемые цены. Максимальная кооперация для снижения затрат каждой из заинтересованных сторон — добывающих компаний с научными и промышленными предприятиями, государством и общественными инженерными сообществами.

Совершенно логично объединить совместные усилия и наработки в совместный большой Проект и не надо опасаться нерешаемых сложностей.

Опыт достаточно успешного сопротивления санкционному давлению показывает, что нашей стране справиться с этим вполне возможно, если все мы последовательно и системно объединяем усилия. Судостроительная отрасль строит ледокольный флот; машиностроение постепенно осваивает сверхмощные турбины, ПДК, необитаемые подводные аппараты; наука разрабатывает хладостойкие сплавы и жаропрочные материалы, практически полностью заместили передовые западные технологии подводного ремонта трубопроводов и многое другое.

Более того, санкции рано или поздно будут сниматься, политическая напряженность будет ослабевать, и здесь Россия может предложить мировому сообществу объединяющую идею сотрудничества в Арктике!

Ведь по многим арктическим технологиям решений пока нет ни у одной страны. Промышленная добыча каких бы то ни было ресурсов в столь сложных условиях пока не ведется нигде в мире. Соответствующего опыта и отработанных технологий ещё ни у кого нет. Следовательно — разумно создать условия, чтобы эти технологии создавались и оставались у нас! Тем более, что зачастую никаких нерешаемых технологических преимуществ в технике арктического класса у иностранцев перед нашими машиностроителями нет.

Поэтому, именно Россия должна выступить главным инициатором и флагманом Арктического Кластера - совместного технологического и промышленного центра по развитию Арктических и глубоководных технологий, которые могут стать ключом для освоения всего Мирового Океана. Ведь именно у нас, с одной стороны, самые сложные и суровые Арктические условия, но при этом именно у нас на Севере России уже создана транспортная система, оптимальные логистические возможности для доставки крупнотоннажных металлоконструкций в Арктику по крупнейшим рекам. У нас есть ледоколы, и мы способны поставлять оборудование морем, например, через Северный морской путь, ведь логистика — один из ключевых моментов для реализации любого проекта. Имеются высокотехнологичные производства практически в Арктическом регионе — те же «Севмаш» или «Звездочка». Есть крупные порты, достаточно научно-технических и инженерных кадров.

Мы как никто на этой планете умеем создавать города и масштабные производства на Севере. В конце концов именно Россия доминирует в Арктике.

Концепция «Яйцо Кащея Бессмертного» (с успехом применяется китайцами).

Для иностранных партнеров Россия может предоставить уникальный по объему рынок, но на наших условиях – хочешь зарабатывать – пожалуйста, но локализуй полномасштабное производство, размещай проектные и исследовательские центры, готовь специалистов, создавай и передавай технологии, интегрируйся! По существу, предложить преференции и стабильность в обмен на технологии. Разместив ключевые технологические базы ведущих мировых компаний на своей территории, мы обеспечим и контроль, и их лояльность, и собственную технологическую независимость!

Очевидно, что создание Арктического Кластера, особенно в условиях действующих санкций, задача крайне нетривиальная. И не стоит надеяться, что быстрая. Потребуется вдумчивая и последовательная работа.

Думается, что первым шагом должно стать создание национального регулятора Арктического Кластера — компактного государственного органа с широчайшими полномочиями и при этом без возможности лоббирования интересов отдельных компаний; создание органа, главной задачей которого должна стать разработка единых долговременных правил игры, чтобы создать в итоге самоподдерживающуюся систему. Также напрашивается восстановление аналога государственного комитета по науке и технике - ГКНТ.

Возможно, требуется внести две поправки в 44-й и 233-й федеральные законы:

1. При проведении конкурсов на закупку оборудования и технологий для Арктического проекта установить абсолютный приоритет технического совершенства над ценовыми параметрами.

2. Для компаний с глубокой российской локализацией установить коэффициент преимущества по цене не менее чем два к одному.

Пусть даже это будут более дорогие решения, но при этом деньги останутся в России и уйдут не на банковские депозиты, а будут «работать» в производственной сфере. Ну и конечно банковская ставка для участников кластера не может быть такой безумной как сейчас!

Одного этого будет во многом достаточно для того, чтобы запустить процесс и сделать участие в Российском Арктическом проекте инвестиционно привлекательным. Это и будет лучшая мотивация!

Наша страна уже неоднократно выступала инициатором или одним из основных участником сложнейших и амбициозных международных Мегапроектов. Именно Советский Союз в 60-е годы предложил рассекретить исследования по термоядерным реакторам и вместе осваивать технологии ядерного синтеза. CERN без российских ученых возможно и не было бы. Криогеника, сверхпроводники там наши, фундаментальные научные подходы — тоже во многом советские и российские. Наша страна и сейчас играет ключевую роль на МКС.

Нужно максимально использовать опыт, который уже есть у нас.

За этими сверхсложными задачами полномасштабного и комплексного освоения Севера, которых нет больше ни у кого на планете, мы и должны идти в Арктику, совершить новые технологические прорывы, кардинально усовершенствовать свои продукты и упрочить позиции в глобальной конкуренции.

-

07 мая 2025

-

06 мая 2025Полномасштабное освоение Арктического региона и прежде всего добыча там полезных ископаемых

-

29 апр. 2025

-

04 апр. 2025

-

28 мар. 2025

-

11 мар. 2025

-

07 мар. 2025Дорогие женщины!

-

03 мар. 2025Интервью с заместителем председателя МЭС — Лещенко Виктором Викторовичем.

-

28 февр. 2025

-

21 февр. 2025

-

28 дек. 2024

Интервью с заместителем председателя МЭС - Лещенко Виктором Викторовичем

-

28 дек. 2024Поздравляем с наступающими Новым годом и Рождеством!

-

20 дек. 2024Итоги работы Межведомственного экспертного совета за 2024 г. и перспективный план работ на 2025 г.

-

19 дек. 202425 ноября 2024 года в Аналитическом центре при Правительстве РФ состоялось координационное совещание МЭС

-

07 нояб. 2024«ОКБ Нефтегаздиагностика» — конструкторское бюро полного цикла